設施中的“假”寄生蟲的辨識與控製(zhì)

實驗動(dòng)物的寄生蟲種類繁多,可寄生於皮膚、消化道、肺髒、肌肉和細(xì)胞內等多個部位,通常會影響動物健康,或騷擾動物造成不適和行為異常。但也有一些節肢動物常常(cháng)在設施中檢測到,但它(tā)們並(bìng)不以實驗動物為宿主,最為常見的是穀蟎和書虱。

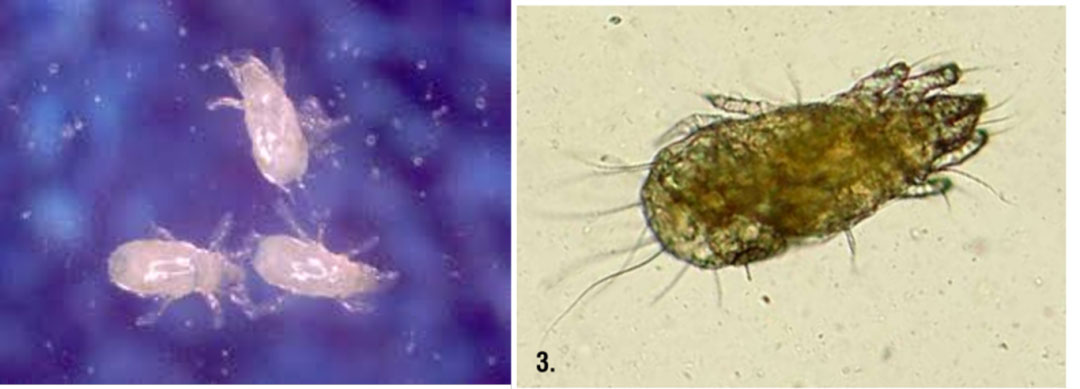

穀蟎(mǎn)(Grain Mites)是一種以穀物和麵粉(fěn)為食的(de)節肢動物,大小約(yuē)0.3-0.6mm,呈灰白(bái)色,幼蟎與成蟲外表相似,但隻有六條(tiáo)腿,到若(ruò)蟲階(jiē)段時,它們就像成蟲一樣有八條腿。雌性穀蟎一生可以產下800枚卵。穀蟎卵呈橢圓形,光滑,白色,長(zhǎng)約0.12毫(háo)米。喜歡潮濕的環境,在濕度90%溫度25度時,其整(zhěng)個生命周期為9-11天;溫(wēn)度(dù)18-22度時,其生命周期為17天;在10-16度時,則(zé)為28天(tiān)。穀(gǔ)蟎卵和幼蟎對驅(qū)蟲藥物有更高的耐(nài)受性(xìng)。由於它們是食物害蟲,會汙(wū)染動物飼料,並可能從食(shí)槽上掉落到動物身上(shàng),但並(bìng)不會長時間附著在動物毛發和皮膚上。有時也(yě)會被動物食入,並可能在糞便中發現完(wán)整的(de)穀(gǔ)蟎,但(dàn)這些並不意味(wèi)著穀蟎會寄生於動物。

穀蟎

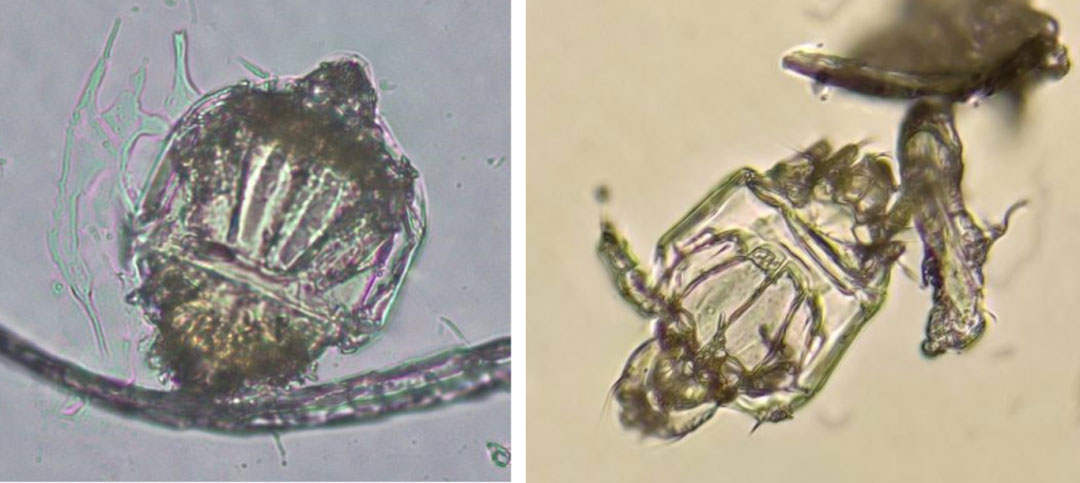

書虱是齧蟲目書虱科書虱屬昆(kūn)蟲,以穀物、粉(fěn)屑、黴菌等為食(shí),成蟲大小約1-3mm,呈白色或米白(bái)色(sè),有較長的觸角,卵為光滑細長的卵形或圓(yuán)柱狀,可(kě)能為單個的,也可能成群(qún)分布。與穀蟎一樣,書虱也(yě)喜歡潮濕的環境,在濕度持續低於50%-60%時則無法存活。書虱可能會通(tōng)過附(fù)著於紙(zhǐ)質產品(pǐn)、滅菌不徹底的(de)飼料(liào)和墊料(liào)等途徑(jìng)進入動物設施,例如飼料的外(wài)包裝。書虱對常用的殺(shā)蟲劑(jì)有一定抵抗力,需要針對性地采取有效的(de)殺蟲方式(shì)去除。

書虱

除了這兩種(zhǒng)多篇文獻報道過的食物害蟲,筆者曾經遇到過類似情況。在某一批送檢第三方實驗室的動物(wù)中檢出一種節肢動物(wù),與其它(tā)常見的體(tǐ)表寄生蟲相比,其體積更小,大小約為120um*70um。但在筆者後(hòu)續對同(tóng)籠盒、同籠架、同飼養室、甚至同設施(shī)內的小鼠進行大量鏡(jìng)檢後,卻一無所獲。擴大檢測範圍,對生產的各個環節進行篩查(chá)後(hòu),在經高壓(yā)滅菌的潔淨刨花墊料碎屑中找到同樣的蟲體。因此筆者推測這種節(jiē)肢動物並非以實驗動物為宿主,而是以通過汙染的物品偶然進入了設(shè)施,並有機會附著在動物毛發上。

除了以上所述幾種節肢動物,還有一些雜質有時(shí)也可(kě)能會(huì)被錯(cuò)誤診斷為實驗動物的寄生蟲,例如酵母菌、花(huā)粉(fěn)、植物細胞等。

酵母菌(jun1)通常是實驗動物腸道的共生菌群,它們有時也會被(bèi)誤認為是隱(yǐn)孢子蟲,或其他原蟲。特(tè)別是大量存在於兔子糞便中的複膜孢酵母屬,會被(bèi)誤認為(wéi)寄生蟲。

兔糞便中的酵母菌(紅色(sè)箭頭)和球蟲卵(黑色箭頭)

在(zài)糞便中可能(néng)會發現花粉,和原蟲包囊(náng)甚至蠕蟲蟲(chóng)卵非常相似。雖然(rán)花粉比(bǐ)最小的蠕蟲蟲卵還要(yào)小數倍。花(huā)粉通常跟隨飼料一起被攝入。由於花粉的外部結構(gòu)對環境的(de)抵抗力很強,花粉混合入飼料,並可在動(dòng)物體內保持完整性(xìng)。

有時在糞便中也可見到植物(wù)細胞(bāo)或植物絨毛,這個發現率比花粉要低。因為實驗(yàn)齧齒類動物和實驗兔的(de)消化道能夠消化(huà)植物細胞壁的(de)細胞膜質。植物細胞通常有(yǒu)比較規則的形狀(正方形或長方形),而且(qiě)呈片(piàn)狀的,光學各向(xiàng)異性,例如,當多個光源照射時,呈雙折(shé)射晶體。來自植物根部的(de)絨毛,有較大的(de)結構。在實驗齧齒類或實驗兔的糞便中,不容(róng)易發現植物絨毛(máo)。

全麵的蟲害管理(lǐ)策略是實驗動物設施管理的重(chóng)要組成部(bù)分。對(duì)動物的常規監(jiān)測、采樣和檢測手段不能及時有效地發(fā)現本(běn)文所述的這類節肢動物。而對這類食物害蟲的監測在食品加工和存儲過(guò)程中則常用直接目視檢查和誘捕來實現。誘捕通常通過使用信息(xī)素、食物的氣味(wèi)、燈光等。但在實驗動物設施中,這(zhè)類寄生蟲並不在常規(guī)監測對象的範圍(wéi)內,不太可能設(shè)置誘捕裝置,因此通常是工(gōng)作人員巡查過程中通過直(zhí)接目視檢查發現的。

書虱和穀蟎可能對常用的驅(qū)蟲藥物(wù)產生抗性。例如印度尼西亞某動物設施在用氯(lǜ)菊酯對設施處理後仍然發現書虱的大量繁殖。有文獻使(shǐ)用敵敵(dí)畏等藥物處(chù)理並降低房間(jiān)濕度(dù)後取得理想的控製效果。

對這類節肢動物最好的控製辦法(fǎ)還是采取有效的預防措施,其中最重要的管理策略之(zhī)一是保證飼料存儲區的衛生,並確保飼料未被汙染。控製飼料儲存區的溫濕度也是一個可選(xuǎn)的有效方案。對於大多數節肢(zhī)動物而言(也有例外),最適宜的(de)溫度是(shì)25-33度,小於13度或(huò)大於35度氣溫通常會減緩其發育並最終導致其死亡。另外(wài)許多節肢動物對濕度敏感,例如書虱在(zài)濕度持續低於50-60%時就難以存活。

總而(ér)言之,有一些節肢動物可以出現在實(shí)驗動物屏(píng)障設施中,盡管它們並(bìng)不寄生於實驗動物或以吸食實驗動(dòng)物血液為生,通常而(ér)言對實驗也沒有影響。但其存在於(yú)屏障(zhàng)設施總會帶來至少兩個方麵的風險:一方麵可能會(huì)引起工作人(rén)員的過敏,另一方麵它們也很可能成為(wéi)其它病原微生物的媒介。從屏障設施管理的角度而(ér)言,動物設施內出現這些節肢動物也說明物品進入設施前未能有(yǒu)效殺滅所有微生物,這是會帶來係統性風險的因(yīn)素。

因此即(jí)使這它們(men)不以動物為宿主,也不應出現在屏(píng)障設施內,一(yī)旦發現應予以殺滅清除。