非(fēi)人靈長類的傳染(rǎn)性皮膚病(上)

傳染性皮膚病(bìng)

皮膚是(shì)非人靈長類(lèi)動(dòng)物最大的器官,原發性的皮膚病非常常見(jiàn),但文獻報道較少。皮膚病有可能是局部疾病,但也有可能是全(quán)身性疾病引起(qǐ)的(de),從這(zhè)個角度來看,皮膚是了解動物更廣泛健康問題的一個獨特窗口。盡管皮膚是最容易可視化(huà)的器官,但準確識別和描述病變也仍是一個(gè)難題。有一部分皮膚病很容易識(shí)別和診斷,但是另一些(xiē)卻很難得到最(zuì)終診斷。可以肯定的是,隨著(zhe)飼養管理的科學化和規範化,皮膚病(bìng)變的案例會越來(lái)越少。

本文將就(jiù)常見的傳染性皮膚病做一次梳理(lǐ),將分為上(shàng)下兩篇。

體格檢查

每次例行體檢時都應該仔細檢查動物的皮(pí)膚並準確記錄。皮膚病變的分布模式可以為(wéi)臨床問題是全身性的還是局部的提供線(xiàn)索。

例如:

丘疹和皰疹往往是感染性疾(jí)病,經常出現在病毒感染的早期;膿包則(zé)往往是病毒感染的皰疹繼發(fā)細菌感染所致;先前沒有病毒感染所致的(de)皰疹就出現膿包就可能與細菌性毛囊炎或淺表細菌性(xìng)膿皮(pí)病相關,這種膿皰通常比水皰後(hòu)出現的膿皰要小;慢(màn)性肉芽腫常出現於對感染因子的免疫反(fǎn)應不佳時,例如分枝杆(gǎn)菌感染、真菌感染等疾病;彌漫性潰瘍性結節則來自融(róng)合的囊泡(pào)或膿皰;單發性潰瘍(yáng)很可能和瘤變有關係;應該注意並記(jì)錄脫毛現(xiàn)象,並將其與行為(wéi)問題(tí)聯係起來,如自我導向行為(見注釋);皮下脂肪(fáng)量(liàng)是營養狀況的重要指標。

【注釋:在應激狀態下,非(fēi)人靈長類經常表現出與當前(qián)活動無關的行為,包括抓撓、自(zì)我理毛、抖動和打哈欠等,這些行為(wéi)在動物行為學中被(bèi)稱為(wéi)自我導(dǎo)向行為(Self-directed behavior,SDB)。近些年的研究發現,自我導向行為反映(yìng)了個(gè)體的焦慮情緒狀態(tài)。】

對於全身性疾病,血常規和血(xuè)生化檢測常常可以提(tí)供更多信息。針(zhēn)對特定病原體的血清學檢測(cè)、細菌分離鑒定、PCR檢測也應列(liè)入(rù)排查(chá)計劃(huá),以排除人獸共患病原體,同時也為準確診斷提供實驗室證據。懷疑有血流感染時,血培(péi)養是必要的(de)。血凝檢測可用於確定點狀出血或瘀(yū)血的原因。此外,對於局(jú)部皮膚病,可以對病灶部位采樣後檢測細菌、真菌(jun1)或寄生(shēng)蟲,以得(dé)到初步判定。

在采(cǎi)集樣本時,會處(chù)理到皰疹液、膿液、滲出(chū)物、皮屑等相關有(yǒu)傳染性的材料,應特別(bié)注意生物安全。

皮膚的形態學改變的描(miáo)述

肉眼可見的病(bìng)變可定義為顏色變(biàn)化、存在腫塊、構成這些腫塊的主要內容物、皮膚的增厚或變薄以及皮膚(fū)表麵完整性的變(biàn)化。

常見的描述(shù)及其含義:

斑疹(macula)指皮膚局限性或彌(mí)漫性皮色改變,一般(bān)不隆起亦不凹陷。

丘疹(papule)是位於(yú)皮膚表麵的小(xiǎo)的實性腫塊,其中心由代謝沉積、礦物質沉(chén)積(jī)、細胞增生區或細胞浸潤區(qū)組成,直徑小於1厘米。如果直徑大於1厘米,則稱為斑塊(plaque)。

結節(nodule)是(shì)位於皮膚表麵的實質性隆起,侵犯深度和直(zhí)徑大於丘疹。當結節生長緩慢時(shí),通常是產生了肉芽腫。

潰瘍(ulcer)是以(yǐ)局部(bù)皮膚或粘膜上皮缺損達(dá)到(dào)真皮(pí)或真皮以下,通常預後留疤。

水皰(pào)(Vesicles)直徑小於0.5厘米,由表皮和真皮層之間或表(biǎo)皮層之(zhī)間的液體浸潤而產生的充滿液體的隆起。水皰可形(xíng)成稱為大皰(bullae)的較大(dà)結構。

膿皰(Pustules)在核心內(nèi)含有化膿性滲(shèn)出物,可能起源於發(fā)生繼發感染的水皰或大皰。

毛(máo)囊及其深部周圍組織的急(jí)性化膿性炎症,稱為癤(furuncles),幾個合並的癤構成更(gèng)大的結構稱為癰(carbuncles)。

膿(nóng)腫(abscesses)是皮下區域內病變組(zǔ)織壞死、液化而出現的局限性膿液聚集。

皮(pí)膚囊腫(cysts)是由於(yú)導管(guǎn)阻塞造成,其中(zhōng)的物質由腺體分泌物組成。

累及角質層的(de)皮膚增厚稱為角化過度(hyperkeratosis)。

同(tóng)時(shí)累(lèi)及(jí)真皮和(hé)表皮的增厚稱為(wéi)苔蘚樣變(lichenification),其特(tè)征是皮膚變硬和增厚。這是對慢性炎(yán)症或刺激的普遍反應。

如果幹燥的表皮呈灰色(sè)或白色,且(qiě)易於脫落,那這些脫落物即鱗屑(scale)。

擦傷(excoriations)是由摩擦、抓撓或咬傷引起的表皮和(hé)真皮的線性喪失,通常伴有瘙癢。

裂隙(fissure)是貫穿表皮和真皮的裂縫。

在任何這些損傷的愈合過程中,一(yī)層幹燥的血清、滲出物等混(hún)合物(wù)幹燥後覆蓋缺損,即被稱為痂(crust)。

愈合發(fā)生在痂下(xià),缺損被(bèi)纖維組(zǔ)織填充,稱為瘢(bān)痕(scar)。

病毒感染引起的皮膚病

許多病毒感染可影響皮膚,其中一些(xiē)所致疾病主要是(shì)皮膚病,另一(yī)些則會引起(qǐ)全身性疾病,皮膚病隻是其疾病譜的一部分。

痘病(bìng)毒

非人(rén)靈長類動物的痘(dòu)樣疾病通常是由三種(zhǒng)痘病毒(dú)引起:正痘病毒、亞塔痘病毒和傳(chuán)染性軟體疣痘病毒。其中(zhōng)最廣(guǎng)為人知的是正痘病毒屬的猴(hóu)痘病毒。盡管(guǎn)猴痘病毒是1957年首次在丹麥的非人靈長(zhǎng)類動物(wù)中(zhōng)被檢測到,但一般認為其宿主是非洲齧齒(chǐ)類(lèi)動物(非洲鬆鼠、樹鬆鼠、岡比亞袋鼠、睡(shuì)鼠等),非人靈長類動物由於(yú)與感染的齧齒(chǐ)類動物接觸偶可感染(rǎn)。

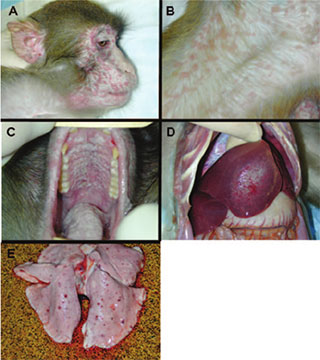

猴痘感染恒(héng)河猴(hóu)所致(zhì)的多灶性重度丘(qiū)疹(zhěn)

多發性(xìng)水皰和糜爛為潰瘍的皮膚病變

最近幾年猴(hóu)痘病毒在(特定)人群中廣泛(fàn)傳播,2022年7月和2024年8月,世界衛生組織兩次宣布(bù)猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事(shì)件(jiàn)”。人感染後表現為發熱、丘疹、淋(lín)巴結腫大等症狀。猴(hóu)痘為自限性疾病,大部分預後良好,感染者會(huì)在2-4周內痊愈,但有小概率(lǜ)會變得嚴重(chóng),甚至致命。據(jù)世衛組織數據,今年(nián)以來報告猴痘病例數量已超過1.56萬例(lì),其中死亡病例達537例,死亡率達3.44%。

乳頭瘤病毒

乳頭瘤病毒感(gǎn)染所致的乳頭狀瘤和疣的病變在恒河猴、食蟹猴、臀尾猴(hóu)、卷尾猴、黑(hēi)白疣猴中都有過報道。乳頭瘤病毒感染恒河猴後如不能被及時清除,或(huò)伴隨其它病毒發生持續感染,會出現不同程(chéng)度(dù)的病變,最常(cháng)見的是產生乳頭狀瘤,此外還會出現不典型增生,並(bìng)會繼續(xù)演變成更高級別的上皮內瘤變,甚(shèn)至發展為宮頸癌(ái)、陰莖癌等惡性腫瘤。

皰疹病毒

可感染非人靈長(zhǎng)類動物的(de)皰疹病毒種類包括:B病毒、猴病毒8(SV 8)、單純皰疹病毒1型(xíng)(HSV 1)、猴水痘病毒(SVV)等。

B病(bìng)毒原發感(gǎn)染最早可見於30日齡以下的嬰(yīng)猴(hóu),感染動物後(hòu)通常駐留在原發感(gǎn)染部位附近的神經節內,最常見的是三叉神經節和腰骶神經節。在B病毒再激活期間,可能會出現皮膚病(bìng)變。特征(zhēng)性的水皰可見於(yú)鼻、口腔的黏膜(mó)和黏膜皮膚邊界處;腰骶神經節感(gǎn)染(rǎn)時,病變也可見於包皮和外陰的皮膚(fū)處。B病毒是實(shí)驗猴使用中最重(chóng)要的人獸(shòu)共患病原體之一(yī),相關信息可參考本公眾號往期推文《非(fēi)人靈長類動物(wù)的皰疹病毒(dú)》《猴B病毒,你不得不知道的那些事》《接觸非人靈長類實(shí)驗動物中的生(shēng)物安(ān)全防控》等。

猴水痘病毒感染通常為隱性感染,如果出現臨床症(zhèng)狀,最初的病變是腹股溝區出現斑疹(zhěn),並迅速進展為丘疹、水皰(pào),伴(bàn)有(yǒu)局(jú)部皮膚充血,彌漫到全身,但不累(lèi)及手(shǒu)掌、足底。潰瘍病變也會發生在(zài)黏(nián)膜與皮膚的連接處,並可(kě)能擴展到口腔。重症猴水痘則表現為全身出血性皰疹,伴(bàn)發肝炎和肺炎,死(sǐ)亡率(lǜ)高。

其它α皰疹病毒,包括單(dān)純皰疹病毒1型、鬆鼠猴皰(pào)疹病毒、SV8等,盡管不常(cháng)見,但如果出現症狀,也會在黏膜與皮膚的連接處發生皰疹。

猴水痘大(dà)體病理異常。麵(miàn)部(A)和軀幹(B)可(kě)見丘疹。累及(jí)牙齦、硬(yìng)齶和舌頭的白色隆起斑塊和潰瘍(C),肝(gān)髒彌漫性點狀出血和壞死(D),肺內斑塊和實(shí)變(E)。

絲狀病(bìng)毒、黃(huáng)病毒、動脈炎病毒

這類病毒包括埃博拉病毒、馬爾(ěr)堡病毒、登革病毒和猴出血熱病毒,可在猴或猿群體中造成所謂的“出血(xuè)熱”。 出血熱對(duì)非(fēi)人靈長類動物通常是急性致命的,常以高(gāo)燒和出血為特征,動物的(de)齒齦、眼眶、軀幹、四(sì)肢等皮膚出血,排黑便,死亡率高。上世紀60年代,英國、美國、前蘇聯等多個國家的實(shí)驗猴群體發生過出(chū)血熱疫情,至少千餘隻動物死亡。該病(bìng)的主要(yào)疫源地為非洲、東南亞(yà)、印度等(děng)熱帶和亞熱帶地區。我國盡管還沒有實驗猴感染這類病毒(dú)的報道,但是從疫源地引進動物時,應該(gāi)注意篩查(chá)。

副黏病毒

副黏病毒感染(rǎn)猴的報道最常見的是麻疹病毒和犬瘟熱病毒,兩(liǎng)者感染動物後(hòu)所導致的臨床症狀也十分相似,都(dōu)可引起皮膚(fū)係統(tǒng)、呼(hū)吸係統、消化係統及神經係統的病變,其中前者頰(jiá)部黏(nián)膜可觀察到特征(zhēng)性的“柯氏斑(Koplik Spot)”,後者則會出(chū)現特征(zhēng)性的足墊(diàn)增厚現象。副黏病毒感(gǎn)染後皮膚係統(tǒng)的病(bìng)變最常見的是頭麵部、腹(fù)股溝(gōu)、軀幹和四肢等出(chū)現紅色丘疹或紅色斑塊,隨著疾病進展,丘疹和紅色斑(bān)塊消失後(hòu)會出現大(dà)量皮屑,有部分動物感染犬瘟熱病(bìng)毒的動物(wù)還會出(chū)現膿皮症。詳細內容(róng)可見本公眾號(hào)往(wǎng)期文章《實驗猴傳染性(xìng)疾病之麻疹》《跨物種傳播疾病---犬瘟熱》。

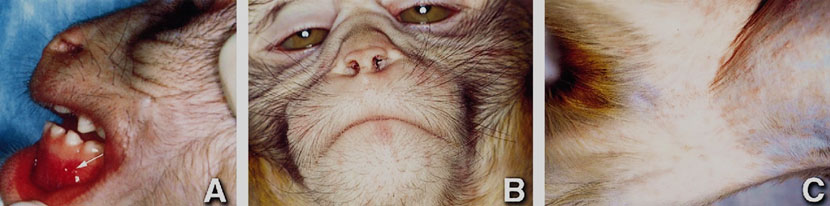

Bilthoven株野生型麻(má)疹病毒感染的3隻恒河猴的臨床症(zhèng)狀。臨床(chuáng)體征包括柯氏斑(箭頭;A)、眼瞼腫脹、鼻結痂和結膜炎(B),以及覆蓋麵部(B)、腹部和四肢的丘疹(C)。

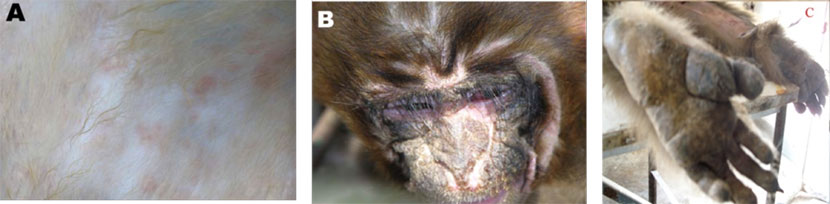

CDV感染猴(hóu)的典型臨床表現:皮膚表(biǎo)麵出現斑疹(A),結膜炎,麵(miàn)部角化(huà)過(guò)度(B),足墊(diàn)增厚(C)

慢病毒

據報道,SIV人工感染獼猴後,多達70%的動物在腋窩、腹股溝區域會(huì)出現紅色斑疹和丘疹,但自(zì)然感染(rǎn)的非洲非人靈長類中未見類似報告。皮(pí)疹(zhěn)的出現似乎(hū)與(yǔ)該區域(yù)的郎格罕氏細胞和活化T細胞數量增加有關。這通常是感染的第一個指征(zhēng),在病毒接種後(hòu)數周(zhōu)出(chū)現,先於獲(huò)得性免疫缺陷綜合症的臨床體征。動物(wù)免疫抑製(zhì)後也可觀察到細菌(jun1)、真菌引起的繼(jì)發性皮膚感染。

SIV感(gǎn)染恒河猴後腹股溝區出現斑疹和(hé)丘疹(zhěn)

非人靈(líng)長類的傳染性皮膚病(下篇)將繼續介紹細菌、真(zhēn)菌(jun1)、寄生蟲等感(gǎn)染引起的皮膚病。